JAKARTA — Harga cabai melonjak tiga kali lipat. Bawang merah naik dua kali lipat. Minyak goreng satu setengah kali. Ayam, telor, daging sapi, juga naik berkali-kali meskipun tak sampai berlipat-lipat.

Harga jagung, kedelai, tahu, dan tempe, seperti tak mau ketinggalan, juga naik. Begitu pula harga tiket pesawat, shampoo, minyak gosok, bahkan makanan kucing. Sebutlah harga apa saja, semua ikut naik.

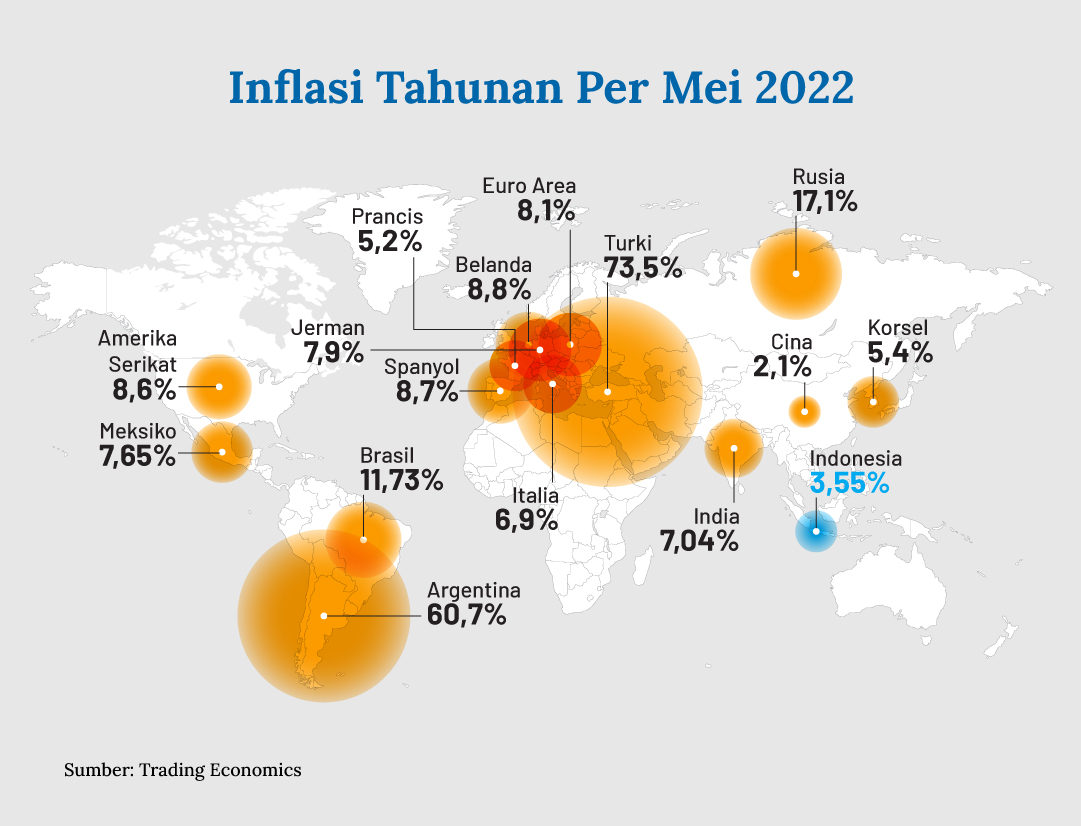

Di tengah serbuan harga barang-barang yang seperti berlomba meloncat paling tinggi, anehnya, angka inflasi terlihat anteng-anteng saja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Mei 2022, inflasi tahunan Indonesia hanya 3,55%.

Ini tentu menjadi catatan yang luar biasa. Bandingkan, misalnya, dengan inflasi di Turki yang, dalam periode yang sama, telah mencapai 73%, atau Argentina yang 60,7%. Bahkan jika disandingkan dengan Amerika Serikat (AS) yang 8,6% atau Jerman (7,9%), tingkat inflasi Indonesia tampak begitu kokoh. Gagah perkasa.

Mengapa angka inflasi kita cenderung lebih terkendali, sedangkan negara-negara lain kelihatan babak belur? Bagaimana mungkin inflasi kita bisa kebal dari gempuran kenaikan harga di pasar dunia?

Kenaikan inflasi yang luar biasa di seluruh dunia terutama dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dan bahan pangan. Dalam setahun terakhir, harga minyak mentah dunia telah membubung tinggi, dari semula US$ 73 menjadi US$ 112 per barel — setelah sempat mencapai “puncak” US$ 121 per barel pada 9 Juni lalu.

Bersamaan dengan itu, harga pangan juga ikut merayap naik. Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat, index harga pangan dunia mencapai 157,4 pada Mei, naik 32,1 poin (25,6%) dibandingkan dengan posisinya setahun lalu.

Kenaikan harga minyak mentah dan index harga pangan membuat harga BBM dan makanan di banyak negara, langsung meroket. Di AS dan Jerman, misalnya, harga BBM melambung masing-masing 106,7% dan 47%, dalam setahun terakhir.

Dalam periode yang sama, harga makanan di Turki dan Argentina juga membubung masing-masing 96,1% dan 47,54%. Dua komponen barang ini, BBM dan makanan, merupakan penggerak utama kenaikan inflasi.

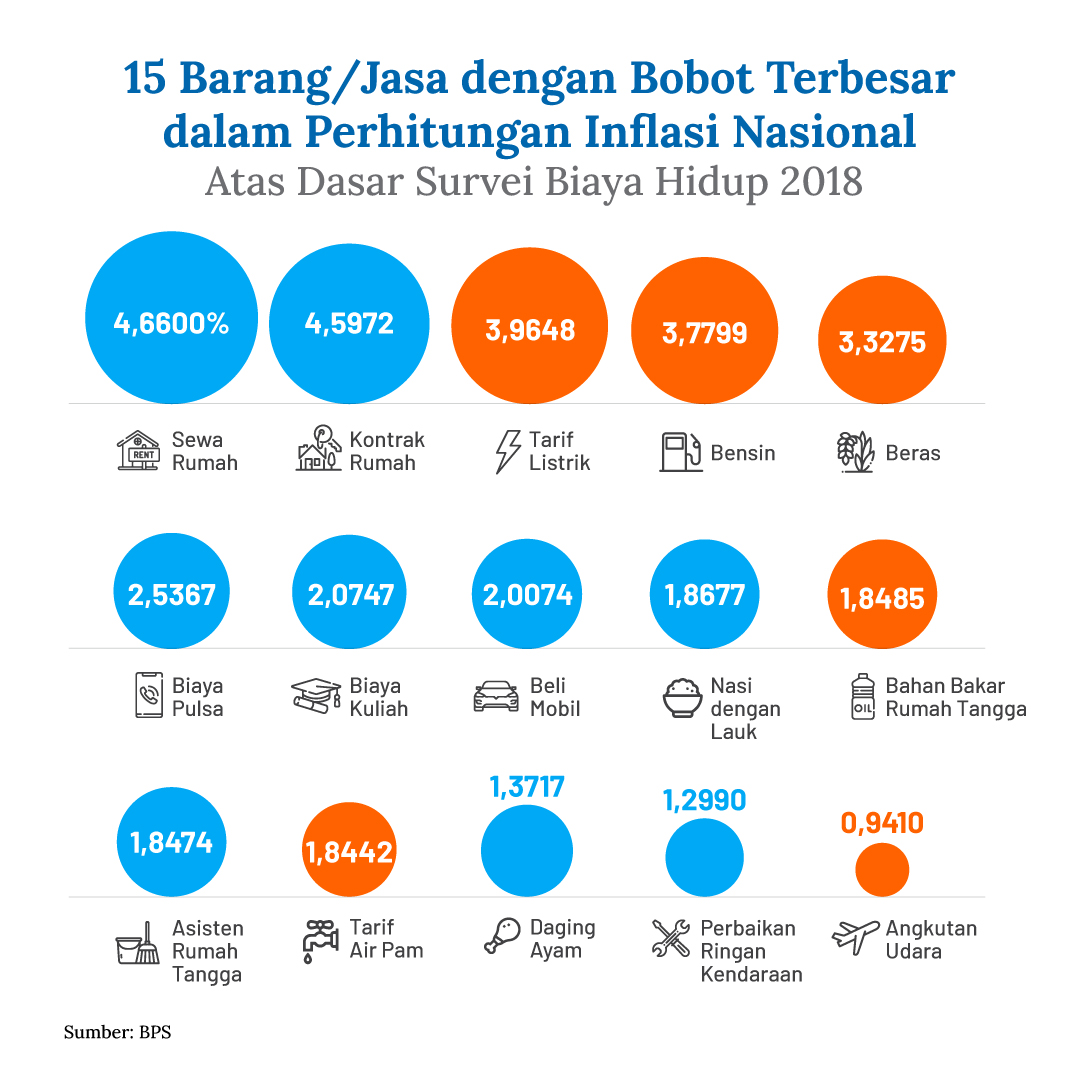

Setrum kenaikan harga minyak mentah dan pangan di pasar dunia sebenarnya juga ikut kita rasakan, tapi dalam derajat yang tak sehebat negara lain. Sejak awal April, pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertamax sebesar 39%, dari semula Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter. Kenaikan ini mestinya juga langsung nyetrum ke inflasi, karena bobot konsumsi bensin dalam perhitungan inflasi mencapai 3,7799%. Bensin termasuk empat besar barang/jasa dengan bobot terbesar dalam kalkulasi inflasi.

Nyatanya, kenaikan pertamax tak serta merta membuat alarm inflasi berdering keras. Kok bisa? Ini rahasianya: pemerintah memang menaikkan harga pertamax, tapi tetap menyediakan bahan bakar alternatif, yaitu pertalite. Harga pertalite dipatok tetap Rp 7.650 per liter, meski harga minyak mentah terus membubung tinggi.

Selisih antara harga pertalite dan pertamax yang melebar dari semula Rp 1.350 menjadi Rp 4.850 per liter, mendorong masyarakat ramai-ramai mengalihkan konsumsinya dari pertamax ke pertalite. Ini tampak pada banyak pompa bensin, setidaknya di Jakarta: antrean pompa pertalite begitu panjang mengular, sedangkan pompa pertamax cenderung sepi.

Data BPH Migas dengan jelas menunjukkan peralihan konsumsi itu. Hingga pekan pertama Juni 2022, penjualan pertalite mencapai 11,69 juta kilo liter atau 50,74% dari jatah konsumsi yang disiapkan pemerintah. Lantaran kuota ini diperkirakan tak bakal cukup, tahun ini pemerintah menambah jatah konsumsi pertalite hingga menjadi 28,5 juta kilo liter. Artinya, subsidi BBM juga bakal meningkat.

Kisah serupa juga terjadi dalam tarif listrik. Dalam setahun terakhir, harga batu bara (bahan bakar utama pembangkit listrik kita) di pasar internasional naik tiga kali lipat dari US$ 126 menjadi US$ 393 per ton.

Meski demikian, pemerintah mewajibkan kontraktor tambang batu bara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, dengan harga tetap US$ 70 per ton untuk produksi listrik. Dengan harga istimewa itu (hampir seperenam dari harga pasar dunia), PLN dapat menjaga agar tarif listrik tidak naik.

Tentu saja, pengendalian atas harga bensin dan listrik ini tidak gratis. Ada ongkosnya. Menjelang akhir Mei lalu, pemerintah mengajukan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi (BBM dan listrik), dari semula Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun atau naik tiga kali lipat. Akibatnya, anggaran subsidi dan kompensasi energi kini naik menjadi 17% dari total anggaran belanja APBN.

Dengan porsi subsidi sebesar itu, ditambah dengan 20% anggaran yang sudah dipatok untuk pos pendidikan, ruang gerak APBN menjadi sangat terbatas.

Jelas terlihat, inflasi menjadi jinak melalui pengendalian yang ketat dari sisi fiskal. Barang/jasa yang bobotnya dalam perhitungan inflasi sangat besar seperti bensin, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga (LPG), tarif air PAM, dan juga beras, telah “diikat” oleh pemerintah.

Akibatnya, alokasi belanja APBN jadi sesak nafas. Dana yang mestinya bisa digunakan untuk membangun atau mengurangi utang, kini malah dihabiskan buat subsidi. Ini berkebalikan dengan kredo Presiden Jokowi ketika mengawali pemerintahan pada 2014: pangkas subsidi, alihkan ke pos pembangunan.

Pengendalian inflasi dengan mengorbankan anggaran belanja, tak mungkin bisa bertahan lama. Harga minyak mentah cenderung terus melambung, tanpa kita tahu kapan bakal berbalik turun. Kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan akan mengurangi konsumsi minyak (dan menekan harga), tapi dampaknya barangkali baru akan terasa tahun depan.

Agaknya, perlu dicari cara lain untuk mengendalikan inflasi yang cenderung bakal semakin liar – termasuk melalui kebijakan moneter seperti pengetatan likuiditas.