JAKARTA — Sejatinya, upaya pemerintah mendorong pengembangan EBT untuk merealisasikan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang pentingnya ketahanan energi yang diindikasikan oleh empat indikator: ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan dan ramah lingkungan. Dari sisi ketersediaan, saat ini memang surplus.

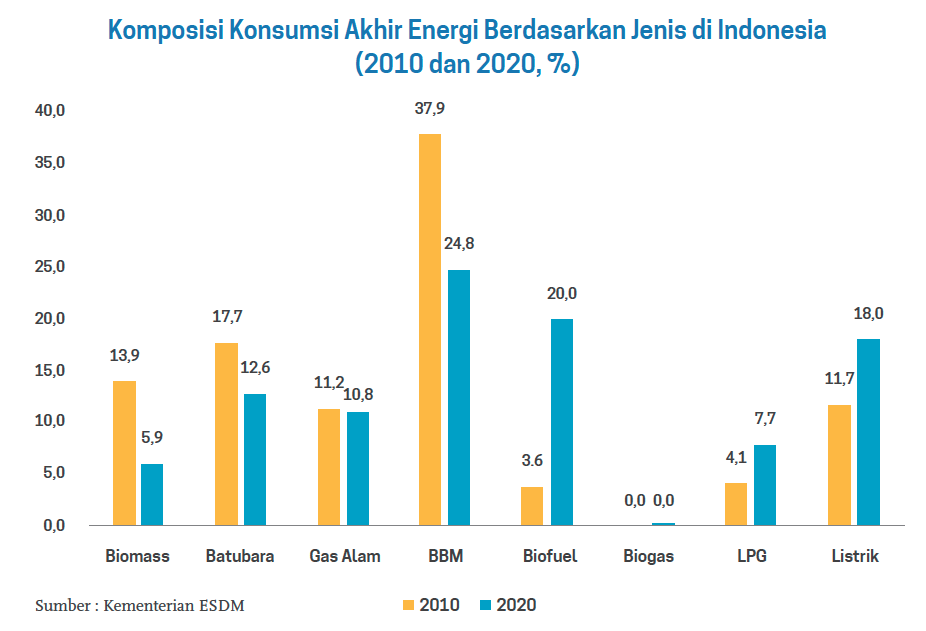

Data Kementerian Energi mengungkapkan, pada 2020, dari total suplai energi 1.493,5 miliar BOE (Barrel Oil Equivalent), konsumsi akhir hanya 898,5 miliar BOE. Tapi jika dilihat dari komposisi, ketahanan energi Indonesia sebenarnya cukup rentan. Ketergantungan konsumsi terhadap energi berbasis fosil, yakni bahan bakar minyak (BBM), masih sangat tinggi. Sebaliknya, konsumsi energi listrik terus meningkat tajam.

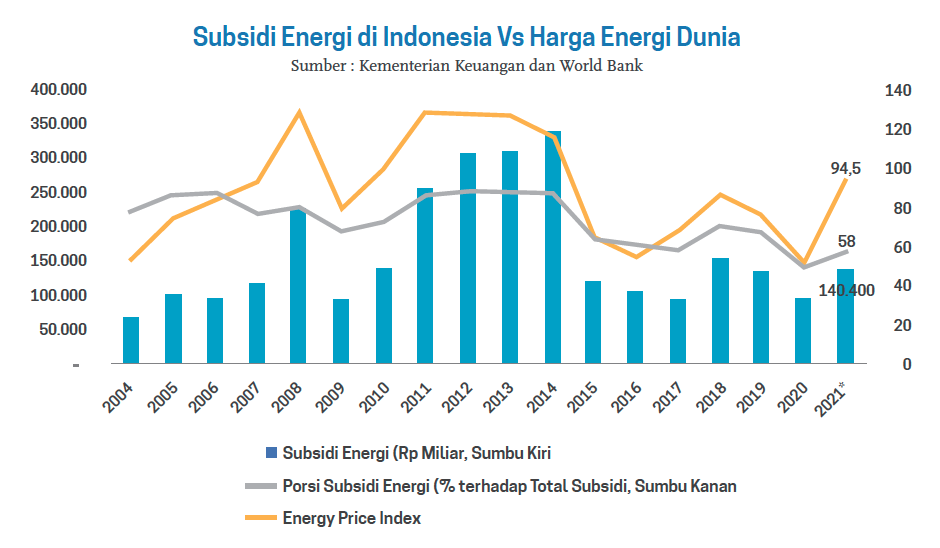

Sumber energi berbasis fosil seperti minyak bumi, selain tak dapat diperbarui, riskan terhadap volatilitas harga minyak di pasar global. Apalagi posisi Indonesia saat ini sebagai pengimpor (net importer), sehingga risiko terhadap keuangan pemerintah ikut tinggi mengingat masih ada subsidi pada bahan bakar minyak (BBM).

Pada 2021 misalnya, akibat kenaikan harga energi dunia, nilai subsidi energi naik 29% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp140,4 triliun atau 58% dari total belanja subsidi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kerentanan bukan hanya pada ketahanan energi, tetapi juga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Di sinilah pentingnya pemerintah mendorong EBT sebagai sumber energi masa depan. Tidak hanya untuk memenuhi target capaian penurunan emisi karbon pada tahun 2030, tetapi juga untuk menjamin kemandirian dan ketahanan energi dalam negeri.

Fokus utama pengembangan EBT di Indonesia antara lain untuk sektor kelistrikan, karena salah satu sumber emisi karbon dunia berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sementara, konsumsi akhir terhadap listrik juga terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara (RUPTL PLN) 2021-2030, permintaan listrik diperkirakan tumbuh 4,91%-5,4% dalam 10 tahun ke depan. Jika tidak ada perubahan kebijakan, sektor kelistrikan akan menjadi salah satu kontributor emisi terbesar di Indonesia pada 2060, yakni 0,92 miliar ton setara CO2 (tCO2e) per tahun.

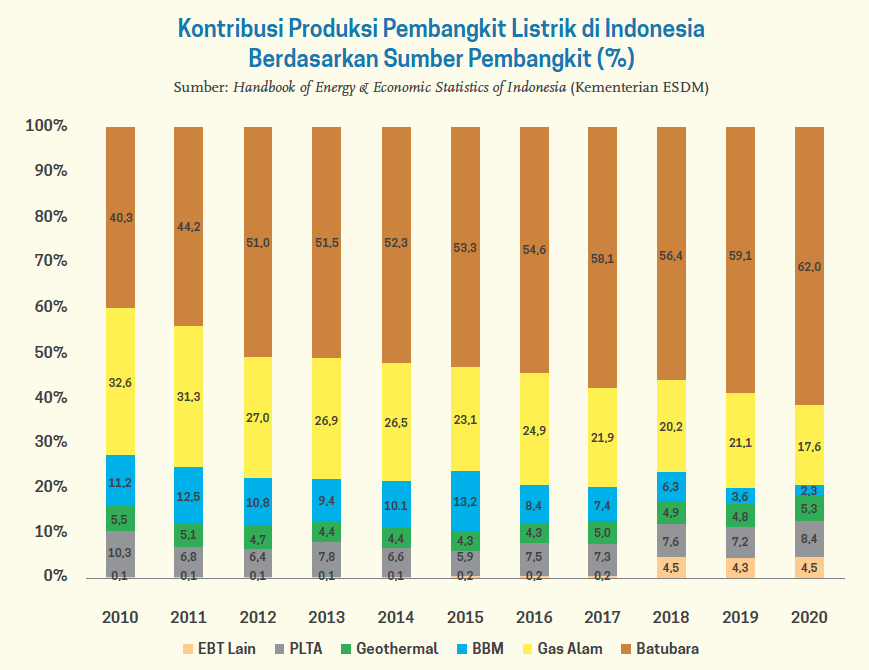

Tragisnya, pengembangan EBT cenderung lambat. Data Kementerian Energi mencatat, hingga 2020 kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT hanya 16,6 ribu MW (14,4%) dari total kapasitas terpasang sebesar 72,8 ribu MW. Padahal targetnya minimal 115 GW pada 2025 dan 430 GW pada 2050. Sementara, porsi kapasitas terpasang pembangkit listrik batu bara justru meningkat dari 49,9% pada tahun 2019 menjadi 50,4% pada tahun 2020.

Jumlah produksi listrik yang berasal dari pembangkit EBT juga masih rendah, yaitu 53,0 ribu GWh (18,2%) dari total produksi listrik yang 292 ribu GWh pada 2020. Sementara listrik yang diproduksi dari batu bara mencapai 180,9 ribu GWh (62%). Pemerintah perlu kerja lebih ekstra untuk dapat memenuhi target bauran EBT pada 2025.

Pengembangan EBT di sektor kelistrikan yang belum optimal, antara lain akibat struktur pasar ketenagalistrikan yang masih dimonopoli oleh PLN. Badan Usaha Milik negara (BUMN) itu menjadi pembeli tunggal energi listrik dari pembangkit sekaligus penyalur tunggal ke konsumen akhir. Sungguh tidak sehat.

Peran monopoli PLN ini berpotensi menjadi disinsentif bagi pengembangan EBT di Indonesia. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah merasakan “kesaktian” PLN dalam monopoli listrik. Perusahaan yang didirikan, Kalla Group, perlu waktu lima tahun untuk memperoleh izin membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulawesi Tengah, mengingat yang akan membeli adalah PLN.

Tampaknya, perkembangan EBT seperti “terserah PLN” dengan hak monopolinya. Kalau sudah begitu, niat mendorong energi ramah lingkungan tersebut seperti sekadar menggantang asap alias sia-sia.