JAKARTA – Di pasar tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur, seorang ibu rumah tangga meringis saat menatap tumpukan cabai merah. Dibanderol Rp64.800 per kilogram bukan sekadar angka itu adalah keputusan sulit, memilih antara cabai atau telur untuk lauk makan siang anak-anaknya. Sementara di toko emas Cikini, antreannya panjang menjelang akhir tahun, namun lebih banyak yang datang untuk menjual daripada membeli, satu indikator bahwa dompet mulai perlu likuiditas darurat.

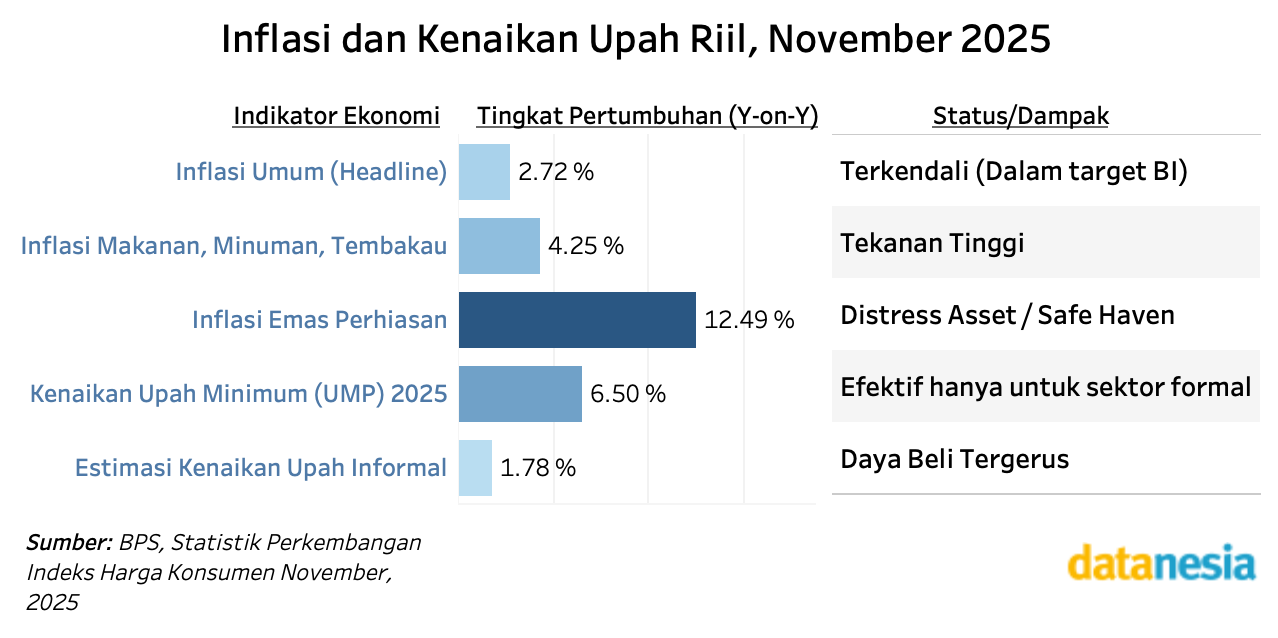

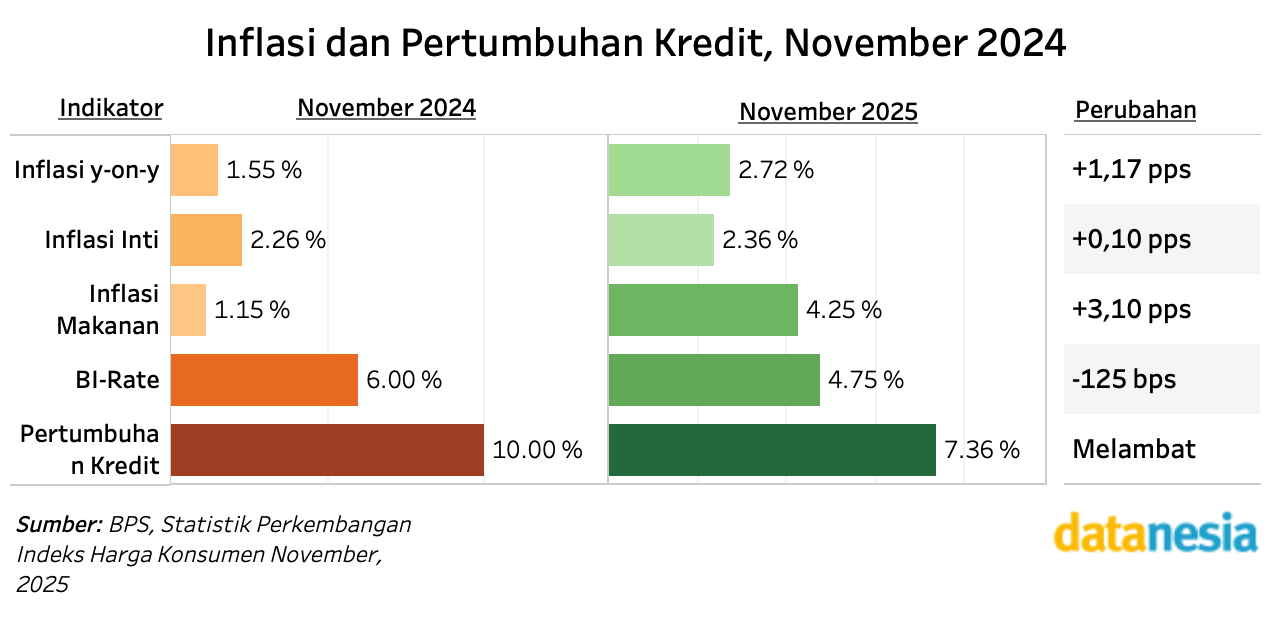

Ironis, ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi tahunan (year-on-year) November 2025 sebesar 2,72 persen turun dari puncak 18 bulan di 2,86 persen pada Oktober pejabat pemerintah segera bersorak: inflasi “terkendali dalam sasaran”. Angka ini memang nyaman bersemayam dalam koridor target Bank Indonesia (BI) di kisaran 2,5±1 persen. Namun, angka agregat seringkali menyembunyikan realitas yang lebih pedih di meja makan rakyat.

Cabai Merah dan Beras, Si Biang Kerok yang Tak Kunjung Jinak

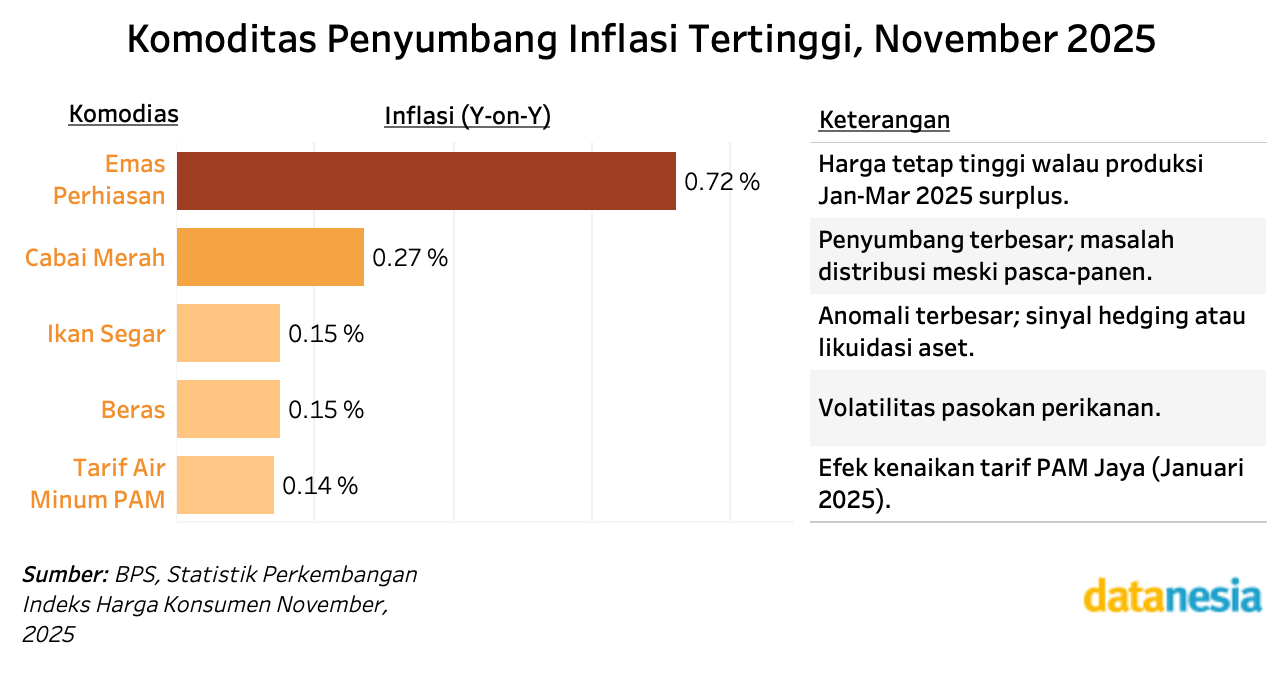

Membedah laporan IHK November 2025 dari BPS, bukan headline inflation yang patut disorot, melainkan anatomi penyusunnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi predator utama dengan inflasi tahunan 4,25 persen nyaris dua kali lipat inflasi umum. Andil kelompok ini terhadap inflasi tahunan mencapai 1,22 persen poin, atau sekitar 45 persen dari total inflasi yang terjadi.

Siapa aktor utamanya? Cabai merah menyumbang andil inflasi terbesar: 0,27 persen. Disusul beras dan ikan segar masing-masing 0,15 persen, serta telur ayam ras 0,09 persen. Komoditas-komoditas ini bukan barang mewah mereka adalah napas dapur sehari-hari rumah tangga Indonesia.

Fenomena cabai memang klasik, namun tahun ini berbeda. Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun pemulihan pasca-El Nino 2024 yang brutal. Produksi beras pada Januari-Maret 2025 bahkan diprediksi BPS melonjak 52,32 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Cuaca kondusif, luas panen meluas, petani optimistis. Namun, mengapa harga beras di tingkat konsumen masih memberikan tekanan inflasi?

Jawabannya terletak pada distribution bottleneck masalah rantai pasok yang tak kunjung terurai. Panen raya di sawah tak otomatis berarti kelimpahan di pasar. Infrastruktur logistik pangan Indonesia masih terseok, ditambah praktik spekulasi dan mafia distribusi yang kerap menyandera stok di tengah jalan. Ini bukan soal langit dan cuaca semata, melainkan soal tata kelola yang masih karut-marut.

Inflasi Inti Stabil, Tapi Jangan Terlena

Bagi Bank Indonesia, inflasi inti (core inflation) adalah kompas utama kebijakan moneter. November 2025 mencatat inflasi inti tahunan sebesar 2,36 persen angka yang nyaris tak bergeser dari bulan-bulan sebelumnya. Inflasi inti yang stabil biasanya mengindikasikan permintaan domestik yang terkendali, ekspektasi inflasi yang teranchor, dan transmisi kebijakan moneter yang efektif.

Namun, “stabilitas” di sini layak dipertanyakan lebih dalam. Inflasi inti yang stagnan di level 2,36 persen bukan cerminan ekonomi yang bergelora dengan konsumsi yang sehat. Sebaliknya, ini bisa jadi sinyal bahwa aggregate demand memang tidak ekspansif. Masyarakat menahan belanja bukan karena bijak, melainkan karena tak mampu.

Data mendukung kecurigaan ini. Laporan PRIME 2025 mengungkap bahwa 49 persen kelas menengah Indonesia mengalami penurunan daya beli dalam tiga tahun terakhir. Faktor utamanya: kenaikan harga kebutuhan pokok (85 persen), biaya pendidikan dan kesehatan yang membengkak (52 persen), serta pendapatan yang stagnan (45 persen). Kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik kini justru memilih menahan belanja dan menabung lebih banyak.

Ironisnya, pertumbuhan upah rata-rata buruh per Februari 2025 hanya 1,78 persen per tahun jauh di bawah inflasi makanan yang 4,25 persen. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen memang tampak heroik di atas kertas, namun kebijakan ini sebagian besar baru menyasar pekerja formal. Mayoritas pekerja Indonesia yang berada di sektor informal tidak merasakan dampak langsung kenaikan tersebut.

Harga Diatur Pemerintah, Efek Rambatan yang Tertunda

Komponen administered prices harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi tahunan 1,58 persen pada November 2025, dengan andil 0,32 persen poin terhadap inflasi umum. Angka ini relatif jinak dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika kenaikan BBM atau tarif listrik kerap memicu lonjakan harga.

Namun, jangan lengah. Tarif air minum PAM menyumbang andil inflasi tahunan 0,14 persen tertinggi di kelompok ini. Kenaikan tarif PAM Jaya yang berlaku sejak Januari 2025 memang didesain progresif, tetapi dampaknya mulai terasa signifikan di kantong rumah tangga. Setelah 17 tahun tidak naik, penyesuaian tarif ini ibarat dam yang jebol air ikut mengalir ke komponen biaya hidup lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi efek rambatan dari kebijakan fiskal ke depan. Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 dan kewajiban iuran baru seperti Tapera akan menambah beban finansial kelas menengah. Ketika tekanan datang dari dua sisi pendapatan yang stagnan dan pengeluaran wajib yang naik tak heran jika perilaku konsumen semakin defensif.

Emas Perhiasan, Inflasi atau Flight to Safety?

Satu anomali menarik dalam laporan BPS November 2025: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tahunan fantastis 12,49 persen. Penyebab utamanya? Emas perhiasan, yang menyumbang andil inflasi 0,72 persen secara tahunan dan 0,08 persen secara bulanan.

Lonjakan harga emas 24 karat yang tembus Rp2,2 juta per gram pada akhir November 2025 memang fenomenal. Namun, ini bukan sekadar masalah “inflasi” dalam pengertian konvensional. Kenaikan harga emas mencerminkan flight to safety pelarian modal ke aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global dan pelemahan rupiah.

Ironisnya, sebagian masyarakat justru menjual emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah paradoks klasik: emas sebagai aset naik harganya, tetapi bagi kelas menengah bawah, emas di laci perhiasan adalah “tabungan darurat” terakhir yang harus dilikuidasi.

Bank Indonesia di Persimpangan, Tahan atau Turun?

Dengan inflasi November 2025 di 2,72 persen dan inflasi inti di 2,36 persen, ruang pelonggaran moneter secara teoritis masih terbuka. Bank Indonesia telah memangkas BI-Rate sebanyak 125 basis poin sepanjang 2025, dari 6,00 persen di Desember 2024 menjadi 4,75 persen saat ini level terendah sejak Oktober 2022.

Namun, Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18-19 November 2025 memilih untuk hold di 4,75 persen. Alasannya? Stabilitas nilai tukar rupiah. Di tengah ketidakpastian global termasuk dinamika suku bunga The Fed BI tak mau gegabah. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa penurunan suku bunga lebih lanjut masih dimungkinkan, tetapi dengan syarat rupiah tetap terjaga.

Yang menjadi persoalan: transmisi kebijakan moneter ke sektor riil masih tersumbat. Meski BI-Rate telah turun 125 bps, suku bunga kredit perbankan baru turun 56 bps. Pertumbuhan kredit per Oktober 2025 hanya 7,36 persen jauh dari target 8-11 persen. Pelaku usaha masih wait and see, sementara kapasitas kredit menganggur (undisbursed loan) mencapai Rp2.374,8 triliun atau 22,54 persen dari plafon yang tersedia.

Ini adalah dilema klasik: suku bunga sudah turun, likuiditas berlimpah, tetapi kredit tak mengalir deras. Masalahnya bukan di sisi supply, melainkan demand ketika daya beli masyarakat melemah, pelaku usaha pun enggan berekspansi.

Waspada di Penghujung Tahun

Inflasi November 2025 memang melandai dari puncak Oktober, tetapi jangan terlalu cepat berpuas diri. Desember akan menghadirkan tekanan musiman: Natal, Tahun Baru, dan libur panjang yang mendorong permintaan bahan pangan dan transportasi. Harga cabai dan bawang yang sudah mulai merangkak naik di akhir November bisa meledak di minggu-minggu terakhir tahun.

Lebih fundamental, ancaman terhadap daya beli kelas menengah belum teratasi. Pertumbuhan ekonomi 5,04 persen di kuartal III 2025 memang respectable, tetapi kualitas pertumbuhan itu patut dipertanyakan ketika konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89 persen dan sebagian besar didorong oleh kelas atas.

Pemerintah dan Bank Indonesia perlu lebih dari sekadar menjaga angka inflasi dalam sasaran. Mereka perlu memastikan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok tidak menggerus standar hidup masyarakat menengah ke bawah. Sebab, inflasi yang “terkendali” secara statistik bisa jadi sama sekali tidak terasa “terkendali” di dapur rumah tangga Indonesia.

Pada akhirnya, angka inflasi 2,72 persen hanyalah rata-rata dan rata-rata, seperti kata pepatah statistik, bisa menyembunyikan fakta bahwa seseorang tenggelam di sungai yang “rata-rata” kedalamannya hanya setengah meter.