JAKARTA – Harga minyak sawit mentah (CPO: Crude Palm Oil) sempat menyentuh posisi tertinggi di pasar internasional, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Sejatinya, ini berkah bagi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, justru polemik yang terus hilir-mudik di dalam negeri.

Pada awal tahun ini misalnya, masyarakat dikejutkan dengan kelangkaan minyak goreng di pasar. Episode selanjutnya mudah ditebak: harga melambung dan masyarakat merana.

Sebagai respons, pada 28 April 2022, pemerintah melarang ekspor bahan baku dan produk minyak goreng. Masalah tak selesai. Alih-alih menurunkan harga minyak goreng domestik, kebijakan itu justru menekan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Larangan yang belum berusia satu bulan pun dicabut.

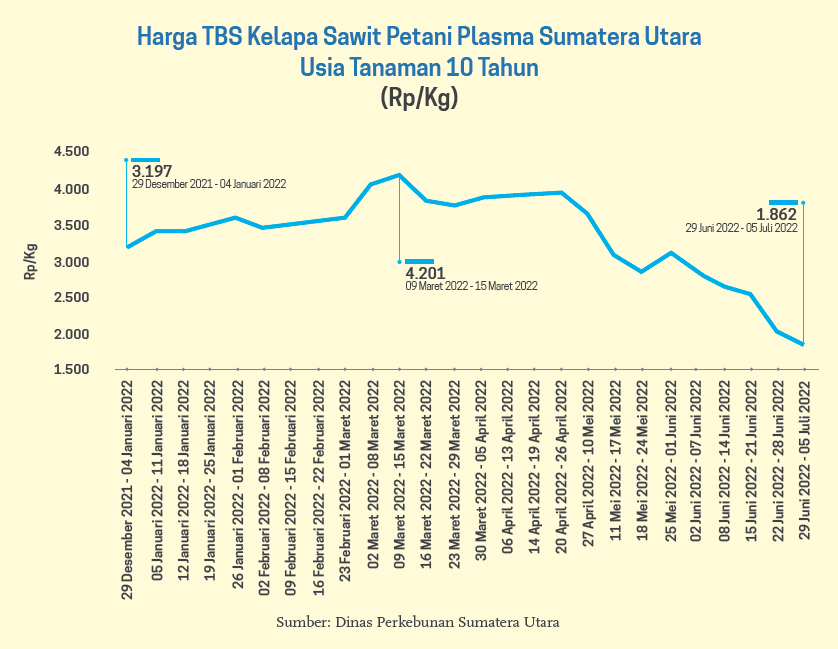

Meski begitu, harga TBS tetap tak kunjung membaik hingga saat ini. Misalnya saja, harga TBS kelapa sawit usia tanaman 10 tahun di Sumatera Utara hanya sebesar Rp1.862 per kilogram pada periode 29 Juni hingga 5 Juli 2022. Harga itu tak sampai separuh dari Maret 2022 yang Rp4.201.

Kondisi di Sumatera Utara ini bisa menjadi potret tekanan terhadap petani. Provinsi tersebut termasuk dalam 10 besar produsen sawit, namun tingkat produktivitasnya tercatat paling rendah, yaitu 2,4 ribu ton per hektare setiap tahun. Sedangkan rata-rata nasional 3,2 ribu ton. Produktivitas yang rendah dengan harga murah adalah kombinasi yang menyesakkan.

Menurut catatan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, rata-rata harga TBS saat ini Rp1.900/kg untuk petani swadaya (non-mitra). Sedangkan untuk petani bermitra, harganya Rp2.240.

Padahal menurutnya, harga TBS normalnya Rp4.300/kg dan saat ini pun harga sawit mentah di pasar internasional sudah menembus Rp23.000/kg. Persoalannya, tekanan harga di tingkat petani terjadi di tengah harga pupuk yang naik hampir 300%.

Rendahnya harga TBS sawit ini diduga akibat kebijakan wajib pasok pasar dalam negeri yang dikenal dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO). Maklum, kebijakan DMO punya patokan sendiri yang umumnya lebih rendah dari harga internasional.

Peran pungutan ekspor juga memiliki andil dalam menekan harga di tingkat petani. Laba usaha besar yang tergerus akibat pungutan, boleh jadi dibebankan pada pengeluaran untuk bahan baku, dalam hal ini sawit yang dibeli dari petani.

Pada Maret tahun ini, pungutan ekspor yang sebelumnya US$355 per ton menjadi US$375. Kenaikan akan berlanjut, jika menyerapi pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud bulan lalu: “Kami akan lakukan penyesuaian terkait pungutan ekspor”.

Penyesuaian dalam pernyataan Musdhalifah Machmud itu memang bisa bermakna ganda: naik atau turun. Namun mengingat pemerintah perlu dana guna menambal anggaran subsidi akibat kenaikan harga energi, mungkin terlalu berlebihan jika dimaknai pemerintah akan menurunkan pungutan ekspor sawit.

Namun yang pasti, harga sawit di pasar internasional terus melaju, sebaliknya harga di tingkat petani bertahan di dasar. Bahkan sebagai konsumen produk hilir kelapa sawit, petani pun ikut merasakan mahalnya harga minyak goreng.