JAKARTA – Pemandangan itu selalu klise dan berulang. Di sebuah ballroom hotel bintang lima yang dingin, pejabat tinggi negara dengan bangga menekan tombol sirine, meluncurkan “Super Apps” atau sistem perizinan terintegrasi. Layar raksasa menampilkan grafik futuristik, klaim efisiensi, dan janji manis Revolusi Industri 4.0. Tepuk tangan membahana.

Namun, hanya berjarak beberapa kilometer dari pesta pora teknologi itu, di sebuah kantor pelayanan publik tingkat kecamatan atau pos pengurusan izin daerah, realitas bekerja dengan logika purba. Seorang warga yang sudah mengunduh aplikasi tersebut tetap harus berdiri antre, membawa berkas fisik dalam map merah, dan akhirnya berbisik pelan kepada petugas di balik loket: “Bisa dibantu biar cepat, Pak?”

Digitalisasi di Republik ini seringkali hanya ganti kulit. Kita sibuk membangun server canggih dan aplikasi user-friendly, tapi mental operator di belakang layarnya masih analog. Ini bukan transformasi digital; ini adalah “renovasi fasad” untuk menutupi bangunan birokrasi yang keropos oleh rayap pungli.

Data Menampar Logika Anggaran

Mari kita berhenti berhalusinasi dengan jargon “Smart City” atau “E-Government” sejenak dan melihat kenyataan pahit di lapangan. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk “Analisis Petty Corruption Hasil SPAK 2020-2024” adalah rapor merah yang tak bisa disembunyikan.

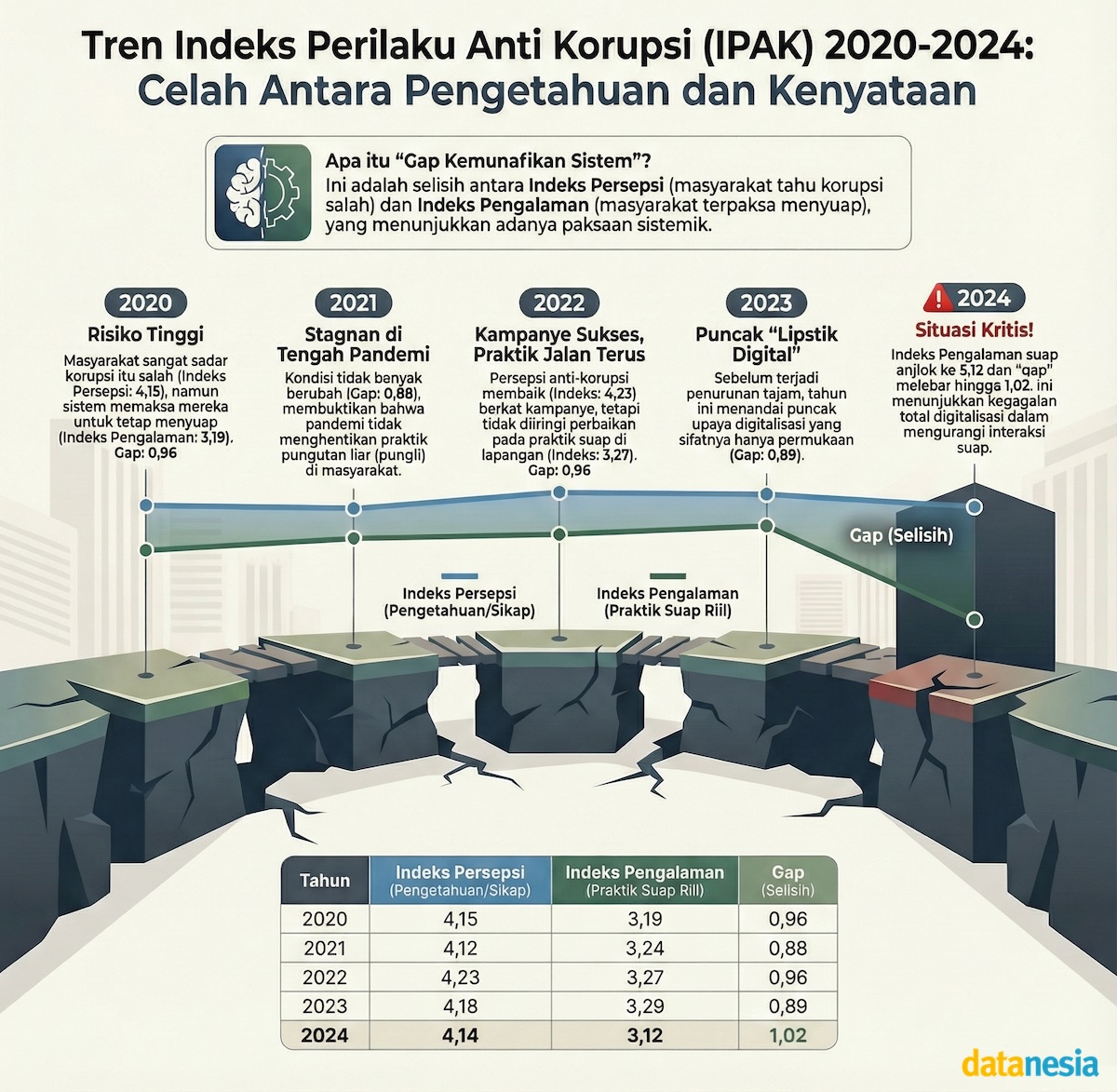

Data menunjukkan stagnasi yang mengkhawatirkan pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), khususnya pada dimensi Pengalaman. Angka indeks pengalaman—yang mengukur apakah warga benar-benar membayar suap atau tidak—bergerak sangat lamban, berkutat di angka 3-koma sekian. Tidak ada lonjakan drastis yang menandakan bahwa suap telah punah.

Padahal, jika kita bedah pos Belanja Modal (Capital Expenditure/Capex) pemerintah pusat dan daerah untuk sektor TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), angkanya triliunan rupiah. Dalam logika bisnis korporasi, jika Anda menyuntikkan investasi modal (Capex) triliunan rupiah untuk otomatisasi sistem, namun biaya operasional (Opex) berupa biaya transaksi ilegal tidak turun signifikan, maka CEO-nya pasti sudah dipecat.

Ini adalah inefisiensi anggaran yang brutal. Kita membeli teknologi mahal bukan untuk memangkas korupsi, tapi hanya untuk mendigitalkan inefisiensi itu sendiri.

Pintu Masuk Para Pemburu Rente

Mengapa aplikasi pintar gagal membunuh amplop? Jawabannya ada pada istilah bisnis: Business Process Re-engineering yang gagal total.

Pemerintah seringkali hanya memindahkan formulir kertas ke format PDF atau webform, tanpa mengubah alur birokrasinya. Di sinilah muncul masalah “Human-in-the-Loop“. Aplikasi boleh canggih, tapi tombol “Approved” atau “Verified” masih dipegang oleh manusia yang memiliki diskresi penuh.

Selama masih ada interaksi tatap muka atau celah verifikasi manual, rent-seeking behavior (perilaku memburu rente) akan tetap hidup. Aplikasi seringkali dibuat dengan sengaja memiliki bug atau dibuat rumit, sehingga muncul notifikasi klasik: “Sistem sedang gangguan, Pak. Kalau mau cepat, lewat jalur manual saja.”

Di titik inilah aplikasi digital berubah fungsi. Ia bukan lagi alat transparansi, melainkan sekadar “loket antrean digital“. Penentu keputusan tetaplah oknum yang meminta “oli” pelicin. Teknologi hanya menjadi lipstik digital untuk menutupi wajah birokrasi yang masih transaksional.

Investasi Bodong dan Pajak Regresif bagi UMKM

Jika kita menghitung Return on Investment (ROI) dari proyek e-government ini, hasilnya mungkin minus. Biaya transaksi ekonomi (High Cost Economy) di Indonesia tetap tinggi.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, korupsi skala kecil (petty corruption) ini adalah “Variable Cost Siluman” yang mematikan. Uang 50 ribu, 100 ribu, hingga jutaan rupiah yang harus keluar untuk sekadar mengurus KTP, izin usaha, atau surat keterangan domisili, sejatinya adalah pajak regresif. Ia memukul rata semua orang, tanpa peduli omzet usahanya.

Bagi korporasi besar, biaya ini mungkin remeh dan masuk dalam pos “Entertainment“. Tapi bagi UMKM yang margin labanya tipis, biaya siluman ini menggerus modal kerja. Akibatnya, UMKM kita sulit naik kelas (scaling up). Bagaimana mau inovasi produk jika modal habis disedot oleh pungli birokrasi?

Ini membuktikan bahwa belanja teknologi pemerintah selama ini berpotensi menjadi “Investasi Bodong”. Uangnya keluar, barangnya (aplikasi) ada, tapi value creation-nya nol besar dalam hal penegakan integritas.

Hentikan Memuja Aplikasi

Kesimpulannya sederhana namun pahit. Laporan SPAK BPS 2020-2024 adalah bukti otentik bahwa korupsi tidak bisa diselesaikan hanya dengan coding dan algoritma.

Pemerintah harus berhenti memuja aplikasi sebagai solusi segala masalah. Aplikasi hanyalah alat (tools). Tanpa reformasi radikal pada business process, tanpa pemangkasan diskresi pejabat, dan tanpa penegakan hukum yang menjerakan, kita hanya sedang menipu diri sendiri.

Jangan sampai sejarah mencatat era ini sebagai era “Digitalisasi Semu“. Era di mana kita memiliki internet tercepat untuk mengunggah bukti transfer suap, dan memiliki aplikasi tercanggih hanya untuk mempermudah antrean pembayaran pungli. Tanpa reformasi mental birokrat, digitalisasi hanyalah cara canggih untuk mempermudah antrean suap, bukan menghapusnya.