JAKARTA – Ekonomi kita sering kali mirip dengan panggung sandiwara yang penuh dengan riasan. Di atas kertas, rupa-rupanya ada kabar baik yang patut dirayakan. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka Gini Ratio Indonesia periode September 2025 yang melandai ke level 0,363. Angka ini menyusut jika dibandingkan dengan Maret 2025 yang bertengger di posisi 0,375. Di ruang-ruang rapat birokrasi, penurunan ini barangkali disambut dengan tepuk tangan riuh, seolah-olah jurang kaya-miskin telah berhasil dijembatani dengan beton yang kokoh.

Namun, bagi mereka yang terbiasa menguliti data hingga ke tulang sumsumnya, penurunan angka ini adalah sebuah kabar baik yang perlu diwaspadai. Kita harus bertanya dengan jeli: apakah ini sebuah perbaikan struktural yang hakiki, atau sekadar efisiensi statistik di tengah pola konsumsi masyarakat yang sedang bergeser?

Penurunan Gini Ratio, Harapan atau Fatamorgana?

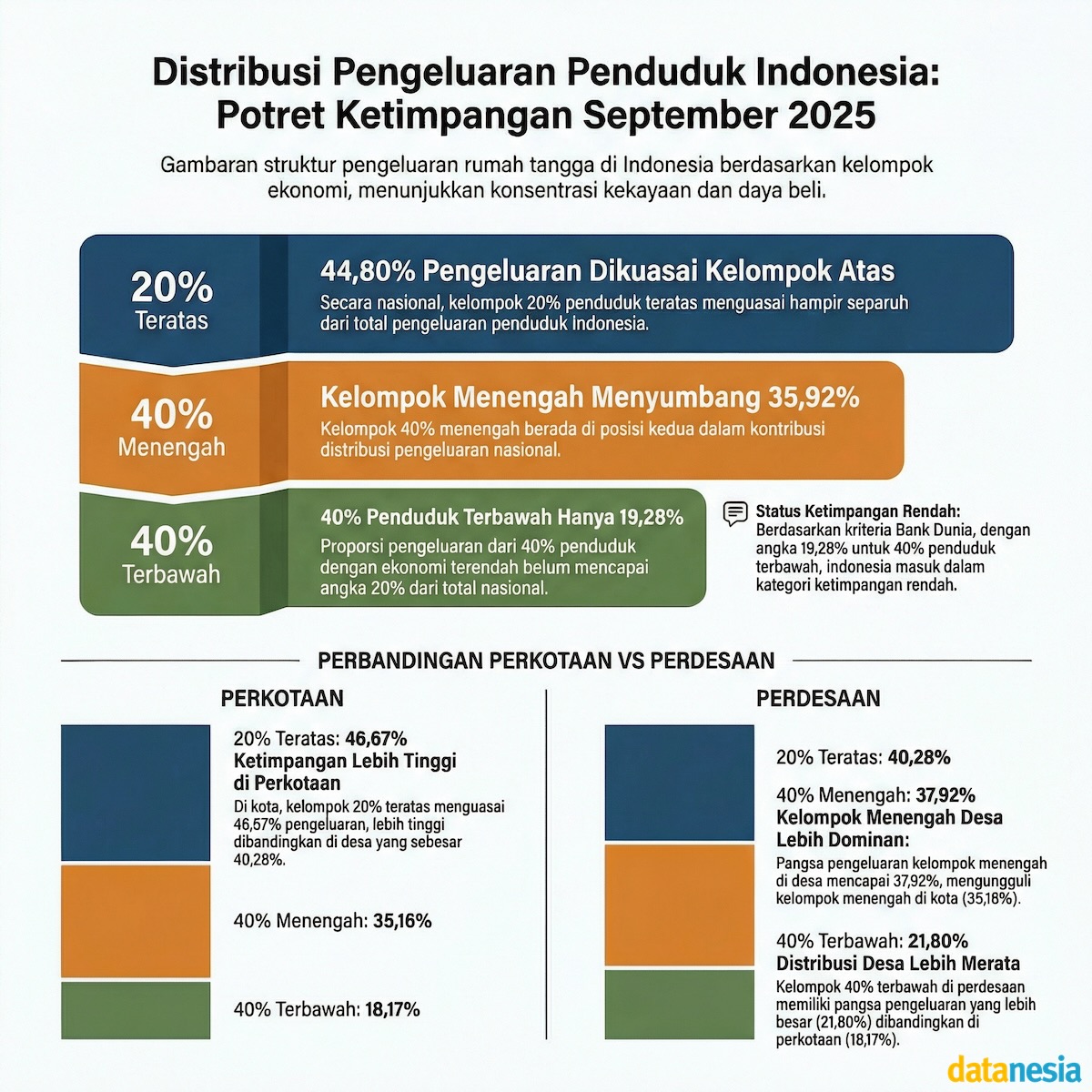

Penurunan Gini Ratio nasional sebesar 0,012 poin patut dirayakan sebagai “kabar baik yang perlu diwaspadai”. Data BPS menunjukkan tren ini berlanjut dari 0,381 pada September 2024, menempatkan Indonesia di zona ketimpangan sedang menurut standar Bank Dunia. Kelompok 20% penduduk teratas masih mendominasi 44,80% total pengeluaran nasional, sementara 40% terbawah hanya 19,28%—peningkatan tipis dari 18,65% pada Maret sebelumnya. Anomali di sini: meski angka turun, dominasi elite tak bergeming, seolah redistribusi hanyalah trik statistik dari bansos temporer yang tak menyentuh akar struktural.

Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS), Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2025

Jurang Kota-Desa, Gemerlap vs Kesunyian

Lebih mencolok lagi, jurang antara gemerlap perkotaan dan kesunyian pedesaan tetap menganga. Gini Ratio perkotaan bertahan di 0,383, jauh di atas pedesaan yang nyaman di 0,295—keduanya turun masing-masing 0,012 dan 0,004 poin dari Maret 2025. Di kota, porsi pengeluaran 20% teratas mencapai 46,67%, kontras dengan 38,69% di desa. Ini menakar betapa urbanisasi liar justru memperlebar celah: migran desa jadi buruh murah, sementara konglomerat kota meraup keuntungan digital dan properti. Kebijakan yang hanya mengejar angka, tanpa reformasi agraria atau industrialisasi pedesaan, hanyalah satiris terhadap mimpi kesejahteraan merata.

Paradoks wilayah: Bangka, Papua hingga Jakarta

Paradoks paling mencengangkan muncul di peta provinsi, di mana Kepulauan Bangka Belitung mencatat Gini terendah 0,214—oase kesetaraan di tengah badai—sementara Papua Selatan melonjak ke 0,426, tertinggi nasional. DKI Jakarta (0,423) dan DI Yogyakarta (0,414) ikut di atas nasional, diikuti Jawa Barat (0,397). Ironi Papua Selatan, wilayah kaya SDA ini tenggelam dalam ketimpangan karena eksploitasi tambang dan perkebunan tanpa rantai pasok lokal, meninggalkan masyarakat adat sebagai penonton kemakmuran asing. Jakarta, pusat kekayaan, justru jadi laboratorium kesenjangan di mana orang super kaya bertambah lahir dari gelembung properti dan fintech. Anomali ini menunjukkan pertumbuhan tak otomatis pemerataan, tapi seringkali memperuncing konflik sosial tersembunyi.

Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS), Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2025

Mengapa ini terjadi? Sering kali, pertumbuhan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam hanya menciptakan kantong-kantong kekayaan eksklusif bagi segelintir pemain besar, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan remah-remahnya. Jakarta pun setali tiga uang, dengan Gini Ratio 0,423 yang melampaui rata-rata nasional, membuktikan bahwa menjadi pusat perputaran uang tidak otomatis menjadikan sebuah wilayah ramah bagi keadilan sosial.

Pada akhirnya, angka Gini Ratio 0,363 ini barangkali hanyalah “lipstik statistik” yang memoles wajah ekonomi kita agar terlihat lebih segar. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam euforia angka-angka. Keadilan sosial tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak angka di belakang koma itu berkurang, melainkan dari seberapa nyata akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menyentuh mereka yang berada di kelompok 40 persen terbawah.

Tanpa perbaikan struktural yang menyentuh akar masalah—distribusi pendapatan, bukan sekadar pengeluaran—kita hanya akan terus merayakan angka-angka sementara jurang kenyataan tetap saja curam. Statistik memang bisa bicara banyak, tapi ia juga piawai menyembunyikan rintihan mereka yang terlupakan di balik rata-rata nasional yang tampak menawan.