JAKARTA – Di ballroom hotel berbintang di Jakarta, layar LED raksasa memamerkan grafis daun hijau, turbin angin, dan panel surya. Para eksekutif bersetelan slim fit berbicara fasih tentang ESG, net zero, dan green financing. Di atas panggung, ekonomi masa depan digambarkan sebersih brosur bank syariah: hijau, lestari, ramah investor.

Namun, Neraca Energi Indonesia 2020–2024 menunjukkan bahwa di balik pidato hijau, mesin ekonomi Indonesia masih digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap: batubara. Panggung boleh hijau, tapi ruang mesin ekonomi tetap hitam legam.

Jika jargon bisa menggerakkan turbin, Indonesia sudah jadi kampiun energi terbarukan. Sayangnya, listrik dan perekonomian tidak hidup dari slogan, melainkan dari joule yang sangat konkret.

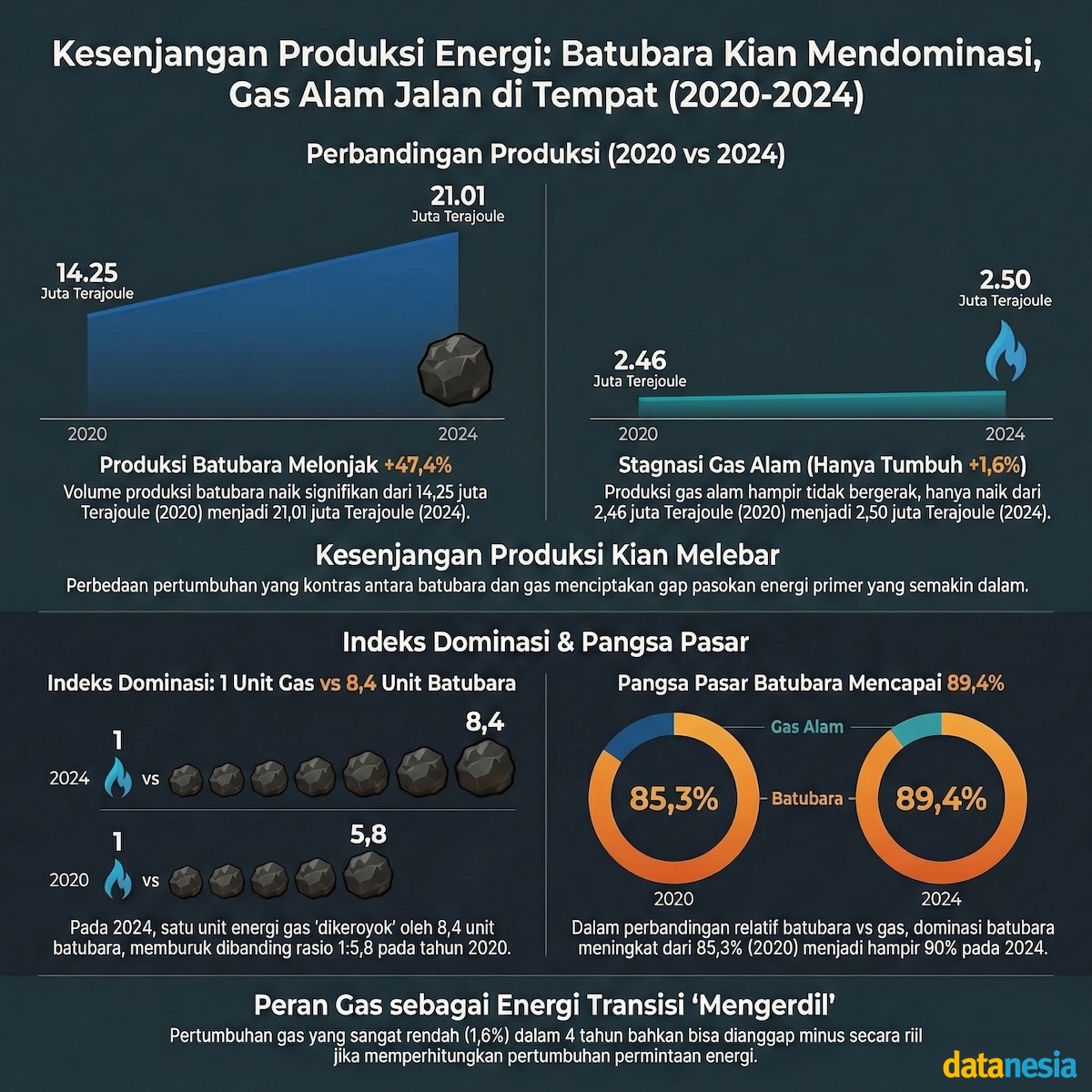

Menurut BPS, produksi energi primer Indonesia justru kian terkonsentrasi pada batubara. Tahun 2020, produksi batubara tercatat 14,26 juta terajoule (TJ). Empat tahun kemudian, di 2024, angkanya melompat menjadi 21,02 juta TJ. Dalam satu periode pemerintahan, produksi batubara tumbuh sekitar 47 persen—kenaikan yang lebih pantas disebut akselerasi, bukan sekadar tren naik biasa.

Kontrasnya, gas alam yang sering dipromosikan sebagai “energi transisi” nyaris jalan di tempat. Produksi gas alam hanya bergerak dari 2,46 juta TJ pada 2020 menjadi 2,51 juta TJ pada 2024. Kenaikan tak sampai 50 ribu TJ; dalam skala neraca energi nasional, ini lebih mirip desis kecil di tengah deru mesin batubara.

Gambar besar makin jelas jika melihat total produksi energi primer. Tahun 2020, Indonesia memproduksi 19,12 juta TJ energi primer. Pada 2024, angka itu menjadi 25,62 juta TJ. Tambahan sekitar 6,5 juta TJ itu, pertumbuhannya praktis ditopang batubara. Sumber lain—minyak mentah, gas, biomassa, dan energi lainnya—bergerak jauh lebih lambat.

Pada level konsumsi akhir, dominasi batubara juga makin mengeras. Pangsa batubara dalam konsumsi energi final naik dari 20,23 persen pada 2020 menjadi 36,14 persen pada 2024. Dalam empat tahun, “emas hitam” bukan hanya menguasai hulu, tapi juga menguasai colokan dan cerobong industri di hilir. Sementara itu, pangsa gas alam dalam konsumsi akhir justru turun dari 11,24 persen menjadi 8,80 persen di periode yang sama.

Di sektor ketenagalistrikan, cerita serupa berulang. Tahun 2024, Indonesia memproduksi 343.909 GWh listrik. Dari jumlah itu, PLTU berbahan bakar batubara menyumbang 232.250 GWh, atau 67,5 persen. Hampir tujuh dari setiap sepuluh kilowatt-jam yang mengalir ke pabrik, mal, dan rumah tangga bahkan mobil listrik (EV) masih berasal dari batubara. Turbin hijau yang kerap dipajang di slide presentasi, dalam neraca BPS, masih pemain figuran.

Di balik angka-angka itu tersimpan logika bisnis yang dingin. Lonjakan batubara adalah bukti bahwa ekonomi Indonesia memilih jalur pragmatis: mengikuti arus uang, bukan arus wacana.

Pertama, batubara tetap “cash cow” devisa. BPS mencatat, pada 2024 sekitar 56,3 persen energi Indonesia diekspor ke luar negeri. Dari total ekspor energi primer, 92,1 persennya adalah batubara, setara 13,28 juta TJ. Negara-negara yang miskin sumber daya alam—dan masih rakus energi murah—menjadi pasar setia. Selama permintaan eksternal masih kuat, batubara akan terus menjadi anak emas neraca perdagangan.

Bagi pelaku usaha, sinyalnya jelas: ini masih sektor dengan “kue” yang sangat besar. Di belakang setiap ton batubara, ada rantai nilai panjang yang gemuk marginnya. Perusahaan alat berat menikmati umur pakai panjang ekskavator dan dump truck. Kontraktor tambang dan jasa overburden tetap panen kontrak multi-tahun. Operator pelabuhan khusus, perusahaan tongkang dan tugboat di jalur Kalimantan–Jawa, hingga pemilik gerbong batubara di Sumatera, semuanya menikmati efek pengganda dari mesin hitam ini.

Industri keuangan pun masih menari mengikuti irama yang sama. Kredit modal kerja, pembiayaan alat berat, obligasi korporasi emiten tambang—semuanya bertumpu pada keyakinan bahwa siklus batubara belum selesai. Selama neraca BPS menunjukkan kenaikan produksi dua digit dan ekspor yang menguasai lebih dari 90 persen ekspor energi, sulit mengharapkan bank dan investor lokal tiba-tiba berbondong-bondong meninggalkan sektor ini.

Namun, di balik gemuknya arus kas jangka pendek, mengintai risiko jangka panjang yang tidak bisa diabaikan: ancaman stranded assets.

Ketergantungan akut pada batubara membuat portofolio ekonomi Indonesia rapuh terhadap guncangan regulasi global dan perubahan preferensi pasar. Jika mekanisme penetapan harga karbon internasional—seperti pajak karbon lintas batas—menguat, atau jika negara tujuan ekspor mempercepat dekarbonisasi industrinya, nilai ekonomi dari tambang, infrastruktur pelabuhan batubara, jalur kereta khusus, hingga PLTU bisa tergerus drastis.

Aset-aset yang hari ini tercatat sebagai fixed assets bernilai triliunan rupiah berpotensi berubah menjadi “besi tua” di pembukuan, tidak ekonomis untuk dioperasikan namun terlalu mahal untuk dibongkar. Kontrak jangka panjang yang hari ini terlihat menguntungkan bisa menjadi beban ketika biaya karbon dan tekanan reputasi meningkat. Di titik itu, batubara tidak lagi menjadi sapi perah, melainkan beban keuangan yang menggerogoti neraca perusahaan dan fiskal negara.

Dari sudut pandang investor jangka panjang, terutama institusi yang memperhitungkan risiko iklim, kombinasi dominasi batubara di neraca energi dan narasi transisi yang belum didukung realokasi modal adalah sinyal peringatan. Return jangka pendek mungkin menggiurkan, tetapi volatilitas regulasi dan risiko aset terdampar mengintai di ujung horizon.

Di atas kertas, Indonesia sudah punya peta jalan transisi energi. Di panggung, jargon ESG menggema. Namun, ketika lembar-lembar Neraca Energi Indonesia dibuka, warnanya belum berubah: produksi batubara melonjak, gas alam stagnan, listrik masih dua pertiga bergantung pada PLTU, dan pangsa batubara dalam konsumsi akhir kian menguasai.

Pertanyaannya menjadi sederhana namun menohok, apakah ini benar-benar transisi energi, atau sekadar transisi kosmetik—mencuci citra dengan warna hijau, sambil terus mengeruk perut bumi dengan sekop yang sama?

Selama batubara masih merajai dalam neraca energi, transisi Indonesia baru sebatas poster di ruang rapat, yang berpindah baru narasi, bukan sumber dayanya.