JAKARTA – Selama tiga dekade terakhir, Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara lain—mungkin termasuk kita—sedang menyaksikan sebuah fenomena yang meresahkan: jurang ketimpangan yang kian menganga. Daron Acemoglu, profesor ekonomi dari MIT, menyebut ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ini adalah peringatan keras tentang bagaimana struktur masyarakat kita sedang berubah.

Di kalangan ekonom sendiri, topik ini masih menjadi perdebatan “panas-dingin”. Konsensus sulit dicapai. Namun, Acemoglu mencoba membedah benang kusut ini melalui data dan sejarah, sekaligus menyodorkan lima buku wajib baca bagi siapa saja yang ingin memahami mengapa kue ekonomi kini terbagi makin tidak rata.

Mitos Produktivitas dan “Balapan” Pendidikan

Pandangan standar para ekonom biasanya sederhana: gaji Anda mencerminkan produktivitas Anda. Jika CEO digaji selangit, itu karena kontribusinya dianggap besar. Sebaliknya, jika buruh digaji rendah, itu karena skill-nya pasaran.

Acemoglu tidak menampik ini sepenuhnya. Ia merekomendasikan buku “The Race between Education and Technology” karya Claudia Goldin dan Lawrence F. Katz. Buku ini memotret sejarah AS selama 100 tahun terakhir dengan tesis yang menarik: ketimpangan adalah hasil dari “balapan” antara teknologi dan pendidikan.

Ketika teknologi melesat (permintaan tenaga ahli naik) sementara sistem pendidikan jalan di tempat (suplai tenaga ahli stagnan), maka gap gaji antara si pintar dan si rata-rata akan melebar. Solusinya? Genjot pendidikan. Sederhana, logis, tapi… apakah cukup menjelaskan semuanya?

Misteri 0,1 Persen dan Kegagalan Institusi

Tunggu dulu. Teori produktivitas mungkin bisa menjelaskan gaji dokter vs supir truk. Tapi, bagaimana menjelaskan pendapatan “langit ke tujuh” para CEO dan manajer hedge fund yang masuk dalam kategori 0,1% teratas? Apakah mereka benar-benar ribuan kali lipat lebih produktif dari pekerja biasa?

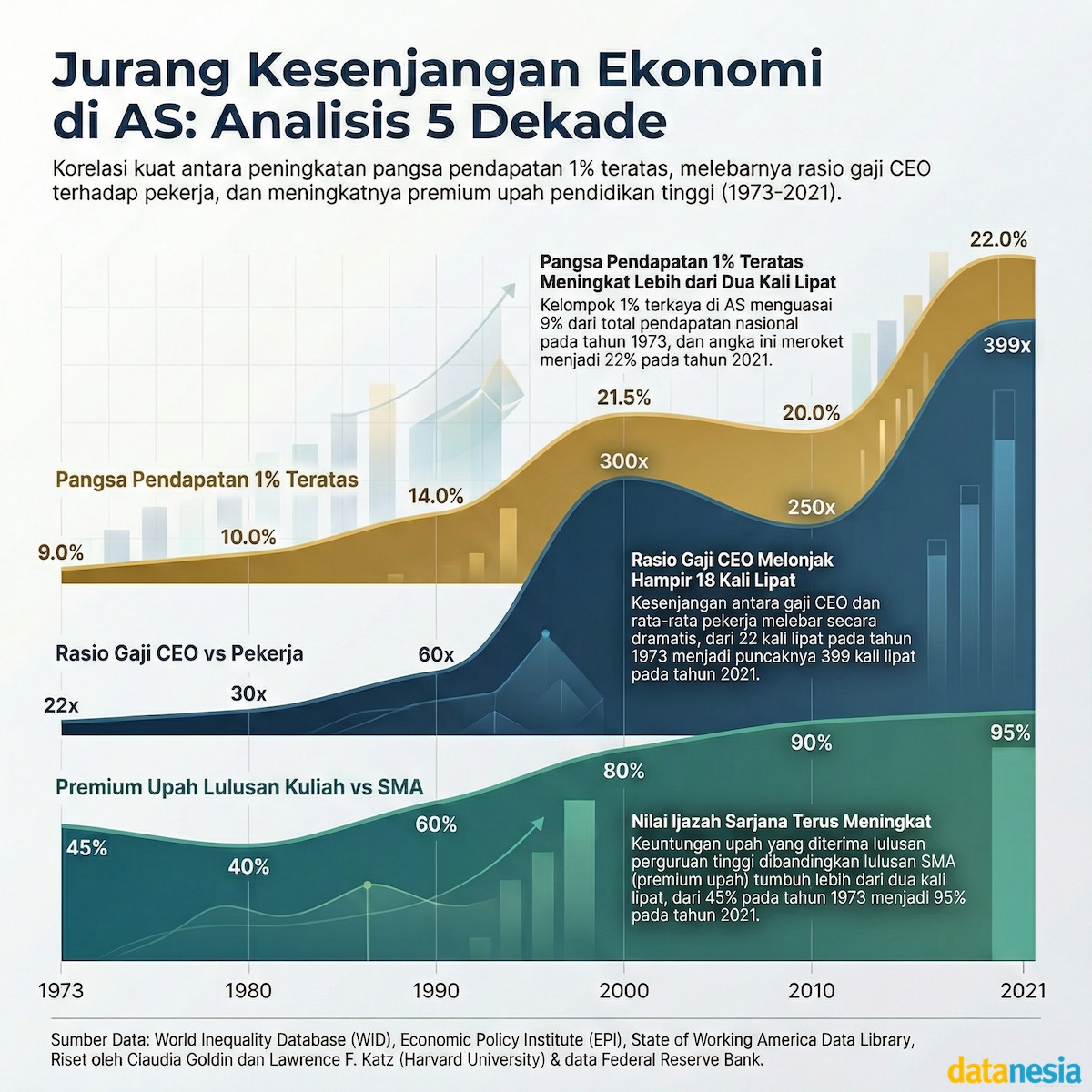

Di sinilah Acemoglu mulai skeptis. Untuk memahami lonjakan kekayaan super-ekstrem ini, kita perlu menengok data historis dari buku “Top Incomes in the Long Run of History” karya Emmanuel Saez, Thomas Piketty, dan Tony Atkinson. Data menunjukkan bahwa porsi kue nasional yang dinikmati oleh 1% orang terkaya telah meroket dari sekitar 10% di era 70-an menjadi lebih dari 20% di tahun 2000-an.

Ini bukan lagi soal skill. Ini soal struktur.

Dalam bukunya sendiri (Daron Acemoglu), “Why Nations Fail” (ditulis bersama James Robinson), Acemoglu berargumen bahwa ketimpangan ekstrem seringkali berakar pada politik, bukan ekonomi murni. Institusi politik yang “ekstraktif” memungkinkan segelintir elite memanipulasi aturan main demi keuntungan pribadi, menciptakan lingkaran setan kekayaan dan kekuasaan.

Politik Uang dan Demokrasi yang Timpang

Lantas, bukankah demokrasi seharusnya menjadi penyeimbang? Larry M. Bartels dalam “Unequal Democracy” membantah angan-angan itu. Datanya menunjukkan realitas pahit: politisi—baik Republik maupun Demokrat di AS—cenderung jauh lebih responsif terhadap keinginan konstituen kaya raya ketimbang rakyat jelata. Suara orang miskin seringkali tak lebih dari sekadar angin lalu di telinga pembuat kebijakan.

Situasi diperparah oleh sektor keuangan yang makin “buas”, sebagaimana diulas dalam “13 Bankers” oleh James Kwak dan Simon Johnson. Pengaruh lobi perbankan yang masif telah menyandera kebijakan ekonomi, membuat sistem yang seharusnya adil menjadi condong ke pemilik modal.

Apa Solusinya?

Acemoglu tetap seorang optimis. Solusinya, menurut dia, harus kembali ke akar masalah: politik.

Sejarah mencatat era Gilded Age di akhir abad ke-19, ketika para tycoon menguasai segalanya. Namun, gerakan progresif rakyat berhasil memaksa sistem untuk berubah—melahirkan undang-undang anti-monopoli dan pajak progresif. Kita membutuhkan resiliensi institusi serupa hari ini. Bukan sekadar protes jalanan ala Occupy Wall Street, tapi gerakan politik akar rumput yang mampu mendesak perubahan aturan main.

Karena pada akhirnya, ketimpangan bukan takdir tuhan. Ia adalah produk kebijakan manusia yang bisa—dan harus—kita perbaiki.