Ada dua cerita tentang hutan Indonesia di tahun 2025.

Cerita pertama datang dari meja berpendingin udara di Jakarta. Di sana, laporan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2024 menyajikan angka-angka yang gagah, luas lahan konsesi yang terus merambat naik hingga menembus 10,46 juta hektar. Sebuah imperium hijau yang dikelola korporasi raksasa, menjanjikan devisa dan dominasi pasar bubur kertas (pulp) dunia.

Cerita kedua datang dari rumah-rumah panggung di bantaran Sungai Batanghari hingga lobi-lobi hotel yang penuh pengungsi di Medan. Di sana, akhir tahun 2025 bukan ditutup dengan pembagian dividen, melainkan air bah yang mematikan. November 2025 menjadi saksi bisu ketika tiga provinsi di Sumatera ‘lumpuh’ serentak. Medan menetapkan status tanggap darurat 14 hari, sementara akses vital di Pantai Barat Sumatera terputus total akibat longsor di Tapanuli Selatan dan banjir bandang di Padang Pariaman. Bencana ini tak pandang bulu, merendam sembilan kabupaten di Aceh, menghantam Deli Serdang dan Sibolga di Sumatera Utara, hingga melumpuhkan Agam dan Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Alam seolah mengirim tagihan paksa di penghujung tahun, tanah yang lelah tak lagi mampu menahan air..

Jika kita sandingkan peta sebaran produksi kayu Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan dengan peta bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kita akan menemukan sebuah irisan yang mengerikan, lumbung uang kehutanan kita adalah lumbung bencana bagi rakyat di sekitarnya.

Monopoli Geografis, Mesin Uang Bernama Sumatera

Mari kita bedah “logika bisnis” di balik data Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2024 terbaru ini.

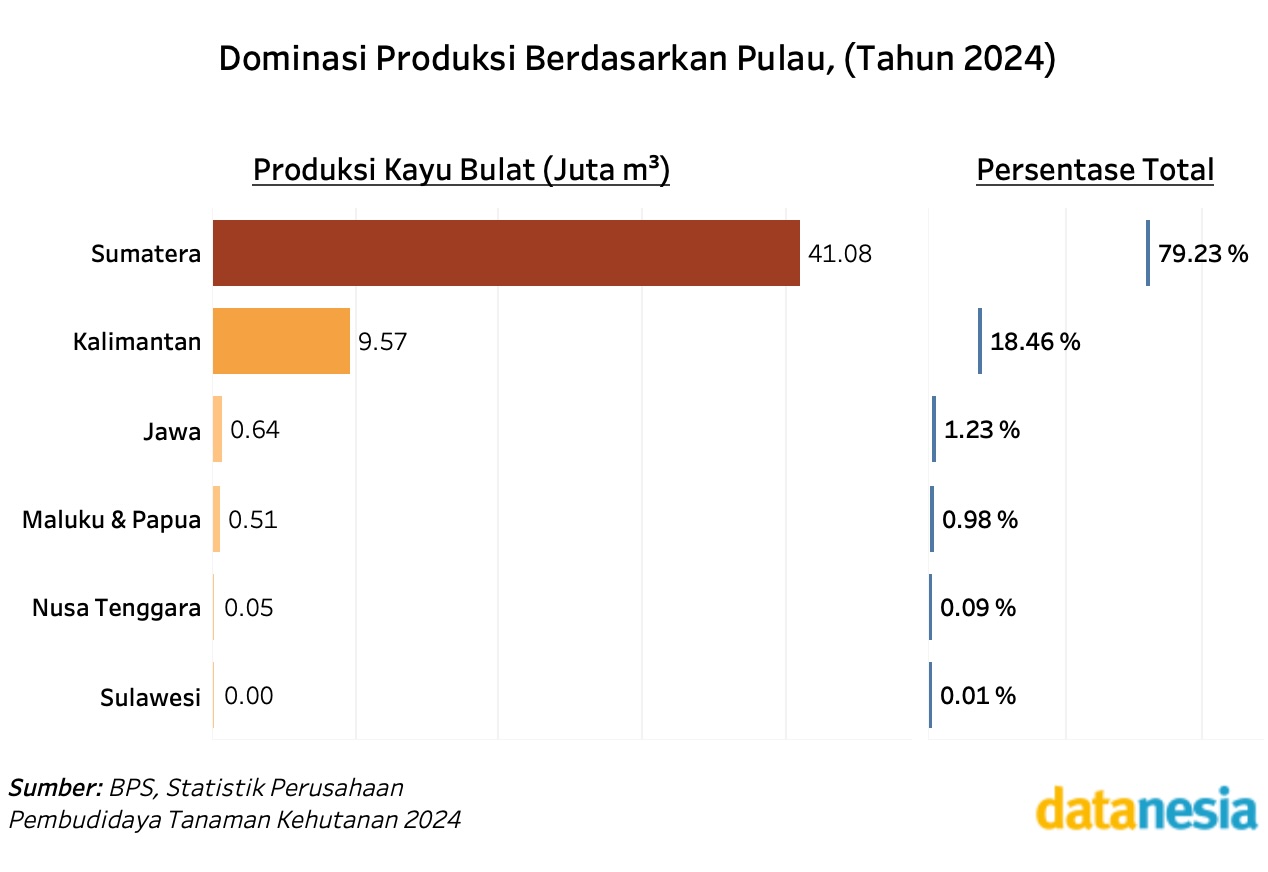

Dari total produksi kayu bulat nasional sebesar 51,85 juta m³, industri ini tidak menyebar merata. Ia menumpuk secara ekstrem di satu pulau, Sumatera. Pulau emas ini menyumbang 41,08 juta m³ atau setara 79,23 persen dari total produksi nasional. Kalimantan menyusul di posisi kedua dengan kontribusi sekitar 18 persen. Sisanya? Remah-remah statistik yang tak signifikan.

Artinya, hampir seluruh beban ekologis industri bubur kertas dan kayu serpih Indonesia ditanggung oleh ekosistem Sumatera dan Kalimantan.

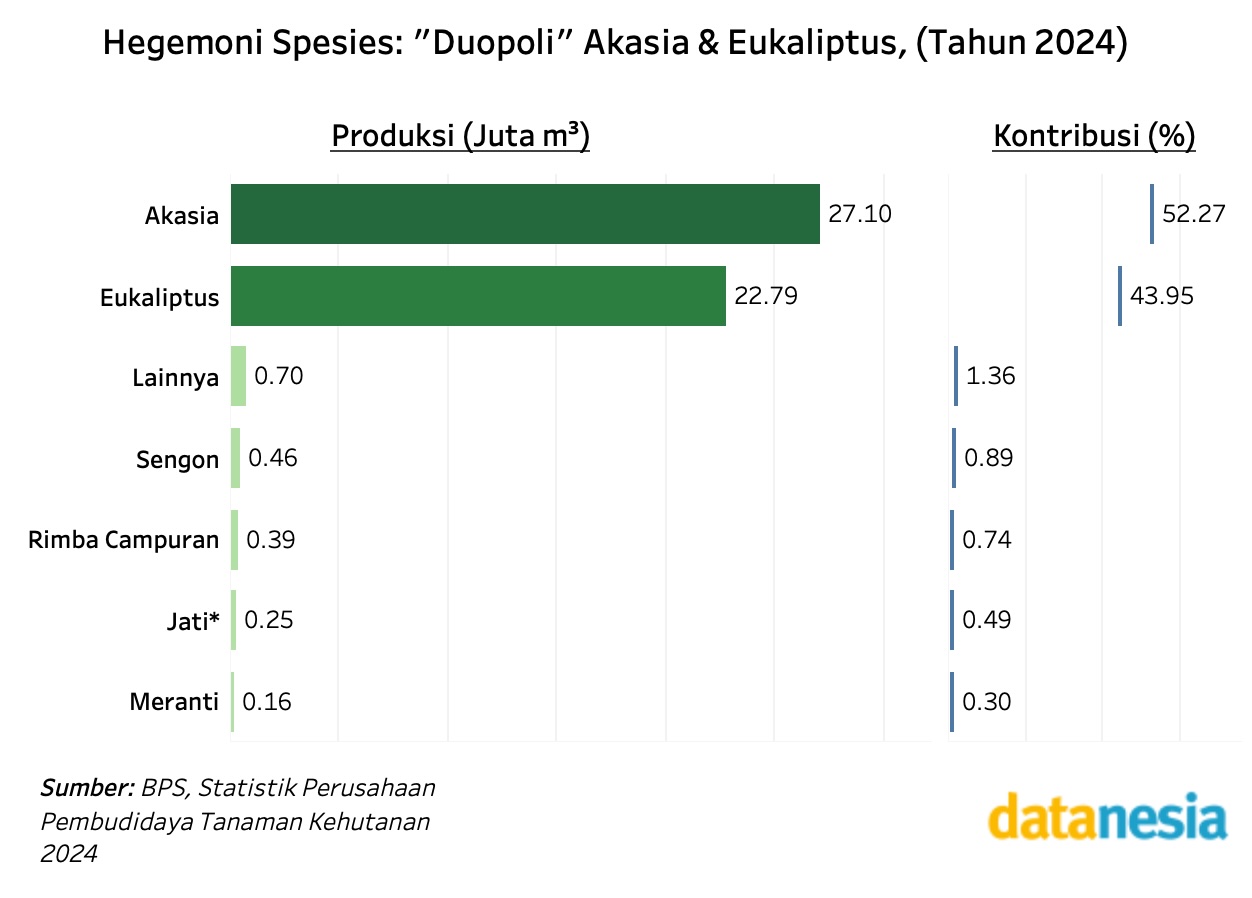

Lebih spesifik lagi, mari kita lihat “siapa” yang ditanam. Hutan tanaman kita bukanlah hutan heterogen yang kaya biodiversitas. Ia adalah pabrik kayu monokultur. Data menelanjangi fakta bahwa dari 51 juta m³ kayu yang dipanen, 96 persen-nya hanya terdiri dari dua jenis tanaman, Akasia (27,10 juta m³) dan Eukaliptus (22,79 juta m³).

Mengapa korporasi seperti grup besar APP atau APRIL (mereka adalah pemain utama) begitu terobsesi pada dua spesies ini? Jawabannya adalah yield dan speed. Akasia dan Eukaliptus adalah “ayam boiler” di dunia tanaman, tumbuh cepat, serat lurus, dan siap panen dalam 4-5 tahun. Bagi neraca keuangan, ini adalah efisiensi surga. Bagi neraca air tanah, ini adalah neraka.

Biaya Ekologis, Mengeringkan Gambut, Mengundang Banjir

Di sinilah letak ironinya. Tanaman fast-growing seperti Akasia dan Eukaliptus adalah spesies yang rakus air (water-intensive). Lebih parah lagi, sebagian besar konsesi di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan berdiri di atas lahan gambut.

Agar Akasia bisa tumbuh tegak dan tidak membusuk, lahan gambut yang aslinya basah harus dikeringkan. Kanal-kanal (canals) dibangun untuk membuang air dan menurunkan muka air tanah (water table). Studi ilmiah (termasuk publikasi di Nature, 2023) mengonfirmasi bahwa perkebunan Akasia di lahan gambut membutuhkan drainase intensif yang menyebabkan subsidence (penurunan permukaan tanah) hingga beberapa sentimeter per tahun.

Gambut yang kering kehilangan fungsi alaminya sebagai “spons raksasa” yang menyerap air saat hujan lebat.

Maka, jangan heran jika data Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2024 dan berita bencana seolah berbalas pantun. Ketika data mencatat Riau dan Jambi sebagai penyumbang terbesar produksi kayu Akasia/Eukaliptus nasional, di saat yang sama, berita di awal 2024 lalu melaporkan Jalan Lintas Sumatera di Riau lumpuh total terendam banjir, dan ribuan warga di Muaro Jambi mengungsi.

Walhi Kalimantan Tengah dalam rilisnya pasca-banjir awal 2024 lalu juga secara tegas menunjuk hidung “alih fungsi lahan” seluas 53 ribu hektar untuk hutan tanaman sebagai salah satu biang keladi hilangnya daya dukung lingkungan di DAS Kahayan-Kapuas. Air hujan tak lagi punya rumah di tanah, maka ia bertamu paksa ke rumah warga.

Anomali 2025, Alam Mulai Melawan?

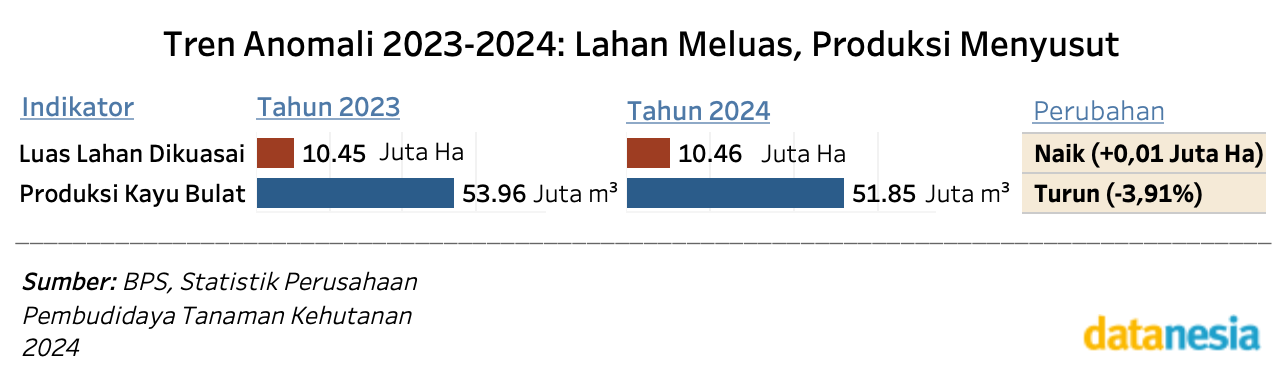

Ada satu data menarik—dan mungkin sedikit menakutkan—dalam laporan BPS 2024. Meski luas lahan bertambah (naik tipis ke 10,46 juta ha), produksi kayu justru turun 3,91 persen.

Para analis pasar mungkin akan berdalih ini soal harga komoditas global yang sedang lesu, sehingga perusahaan menahan panen (living inventory). Namun, perspektif investigatif menawarkan tesis lain, mungkinkah ini tanda-tanda fatigue (kelelahan) lahan? Atau dampak cuaca ekstrem yang membuat logistik panen di hutan menjadi mustahil?

Data pekerja tidak tetap yang melonjak di Triwulan III (musim kemarau) mengindikasikan bahwa industri ini kini sangat bergantung pada jendela cuaca yang semakin sempit. Ketika hujan makin ekstrem akibat krisis iklim—yang ironisnya diperparah oleh deforestasi itu sendiri—mesin produksi pun tersendat.

Refleksi, Ke Mana Aliran Uang, Ke Mana Aliran Air

Pada akhirnya, ini bukan sekadar deretan angka statistik. Ia adalah peta jejak karbon dan jejak air kita.

Di satu sisi, kita punya devisa ekspor yang mengalir deras ke Jakarta dan Singapura dari hasil 51 juta m³ kayu tadi. Di sisi lain, kita punya air bah yang mengalir deras ke ruang tamu rakyat di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Pertanyaannya bukan lagi “berapa keuntungan yang didapat?”, tapi “siapa yang mensubsidi keuntungan tersebut?” Jika biaya mitigasi banjir dan kerugian warga tak pernah masuk dalam laporan keuangan perusahaan (eksternalitas), maka sebenarnya, profitabilitas industri kehutanan kita adalah semu. Ia dibayar lunas oleh penderitaan warga di hilir yang tanahnya tak lagi sanggup menahan hujan.